月別 アーカイブ

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (24)

- 2025年2月 (23)

- 2025年1月 (24)

- 2024年12月 (26)

- 2024年11月 (28)

- 2024年10月 (30)

- 2024年9月 (28)

- 2024年8月 (19)

- 2024年7月 (27)

- 2024年6月 (28)

- 2024年5月 (26)

- 2024年4月 (21)

- 2024年3月 (26)

- 2024年2月 (24)

- 2024年1月 (21)

- 2023年12月 (24)

- 2023年11月 (24)

- 2023年10月 (23)

- 2023年9月 (23)

- 2023年8月 (17)

- 2023年7月 (26)

- 2023年6月 (14)

- 2023年5月 (22)

- 2023年4月 (26)

- 2023年3月 (24)

- 2023年2月 (26)

- 2023年1月 (19)

- 2022年12月 (23)

- 2022年11月 (22)

- 2022年10月 (21)

- 2022年9月 (15)

- 2022年8月 (18)

- 2022年7月 (23)

- 2022年6月 (26)

- 2022年5月 (21)

- 2022年4月 (18)

- 2022年3月 (25)

- 2022年2月 (22)

- 2022年1月 (20)

- 2021年12月 (26)

- 2021年11月 (27)

- 2021年10月 (23)

- 2021年9月 (20)

- 2021年8月 (13)

- 2021年7月 (20)

- 2021年6月 (20)

- 2021年5月 (19)

- 2021年4月 (25)

- 2021年3月 (27)

- 2021年2月 (21)

- 2021年1月 (19)

- 2020年12月 (23)

- 2020年11月 (28)

- 2020年10月 (22)

- 2020年9月 (18)

- 2020年8月 (20)

- 2020年7月 (25)

- 2020年6月 (24)

- 2020年5月 (18)

- 2020年4月 (19)

- 2020年3月 (21)

- 2020年2月 (18)

- 2020年1月 (16)

- 2019年12月 (25)

- 2019年11月 (21)

- 2019年10月 (25)

- 2019年9月 (24)

- 2019年8月 (16)

- 2019年7月 (26)

- 2019年6月 (29)

- 2019年5月 (22)

- 2019年4月 (14)

- 2019年3月 (20)

- 2019年2月 (16)

- 2019年1月 (15)

- 2018年12月 (15)

- 2018年11月 (18)

- 2018年10月 (17)

- 2018年9月 (17)

- 2018年8月 (11)

- 2018年7月 (18)

- 2018年6月 (15)

- 2018年5月 (15)

- 2018年4月 (20)

- 2018年3月 (22)

- 2018年2月 (15)

- 2018年1月 (16)

- 2017年12月 (18)

- 2017年11月 (18)

- 2017年10月 (13)

- 2017年9月 (21)

- 2017年8月 (17)

- 2017年7月 (17)

- 2017年6月 (13)

- 2017年5月 (12)

- 2017年4月 (16)

- 2017年3月 (16)

- 2017年2月 (10)

- 2017年1月 (11)

- 2016年12月 (14)

- 2016年11月 (12)

- 2016年10月 (12)

- 2016年9月 (12)

- 2016年8月 (12)

- 2016年7月 (13)

- 2016年6月 (18)

- 2016年5月 (19)

- 2016年4月 (19)

- 2016年3月 (13)

- 2016年2月 (15)

- 2016年1月 (16)

- 2015年12月 (16)

- 2015年11月 (13)

- 2015年10月 (16)

- 2015年9月 (14)

- 2015年8月 (13)

- 2015年7月 (13)

- 2015年6月 (15)

- 2015年5月 (19)

- 2015年4月 (23)

- 2015年3月 (15)

- 2015年2月 (15)

- 2015年1月 (13)

- 2014年12月 (12)

- 2014年11月 (10)

- 2014年10月 (9)

- 2014年9月 (18)

- 2014年8月 (9)

- 2014年7月 (12)

- 2014年6月 (6)

- 2014年5月 (12)

- 2014年4月 (16)

- 2014年3月 (12)

- 2014年2月 (8)

- 2014年1月 (5)

- 2013年12月 (8)

- 2013年11月 (7)

- 2013年10月 (6)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (4)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (5)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (4)

- 2013年2月 (6)

- 2013年1月 (6)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (4)

- 2012年9月 (1)

- 2012年2月 (1)

- 2012年1月 (1)

- 2011年12月 (1)

- 2011年11月 (1)

- 2011年7月 (1)

- 2011年5月 (2)

- 2011年4月 (1)

- 2011年1月 (2)

- 2010年11月 (2)

- 2010年10月 (2)

- 2010年9月 (2)

- 2010年8月 (1)

- 2010年7月 (4)

- 2010年6月 (2)

- 2010年5月 (1)

最近のエントリー

HOME > Visse's Blog > アーカイブ > エッセイの最近のブログ記事

Visse's Blog エッセイの最近のブログ記事

お客様からのメール

こんばんは

いつもビアンコが大変お世話になっております。

まだわずか2回しかお伺いしていないのに、彼はびっくりするほど穏やかになりました。

家族がそばを通っただけでウ~ウ~うなることは全くなくなり、インターホンが鳴って吠えても、

「ダメ!」というとすぐにやめるようになりました。まるで手品のようです。

夜中にベッドに上がってきては、噛みつかれて格闘していたのも、

どうしても私の姿が見えていないと不安なようなので、昨日ケージを買ってきて

私のベッドの横に、ベッドと同じ高さにおいてやり、

そこに入るように言うと、おとなしく朝まで寝てくれてびっくりしました。

こんなに簡単に問題が解決するとは驚きです。

先生がおっしゃるように、悪い行動を叱るだけではなく、正しい行動を教えてあげると、

犬はちゃんと従ってくれるんものなんですね。

飼い主のほうが、理不尽なことをしていたのだなあと、大変反省しています。

この先、ビアンコがどのように変わっていくのか、

先生の所に通わせていただくのがとても楽しみです。

とりあえずご報告と感謝の気持ちをお伝えしたくて・・・。

本当にありがとうございます!

T.N&ビアンコ

≪糸山の独り言≫

犬は、もともとヒトの言葉なんてわかりません。それを懸命に理解しようとしてくれているのに、

ヒトが勝手に理解出来ていると思っているのです。

犬に、「○○して欲しい」という、形や行動を教えたい時、犬は最初それがどんな形なのか?

どんな行為なのか? 「何もわからない」ということを忘れないで下さい。

そして、私達にとってはそれが当たり前にして欲しい行為だったりすることが、

犬にとっては、当たり前でないことを忘れてしまうのです。

そして、多くの飼い主が 「ダメ!」 と間違いを叱るだけで、

正しい行動を教えることをせず、「○○するな!」と、否定して教えようとします。

しつけの基本は「これはダメ」と、間違いを叱るのではなく、

「こうすればいいんだよ」と、ひたすら正解を教え続けることです。

いまだに犬のしつけと言えば、「スワレ」や「マテ」などを教えることだと思われていますが、

人と暮らす上で、好ましくない行動を成犬までになくしていくことが、

現在における家庭犬のしつけなのです。

そして、犬だけではなく、飼い主が正しい知識を勉強し、それを自分の知識として持つことで、

(DOG SCHOOL Visse)

2014年3月 8日 14:08

よく言われるリーダシップとは?

よくしつけの本に、犬のリーダーになるには、

・犬を飼い主より先に歩かせない

・玄関を出る時は飼い主が先

・食事は飼い主が先に食べて犬は後

・犬と一緒に寝ない

などが書かれていますが、これらの犬社会のルールを守ったからといって、

あなたが犬のリーダーになれるわけではありません。

犬を、本で読んだ知識、テレビや人から聞いた情報で動かそうとしても、

決してあなたの望み通りには動いてくれません。

なぜならそれらの情報は、あなたのわんチャン専用に向けられたものではないからです。

大切なことは、あなたの気持ちが「動き」となり、「表情」に表れ、そして「声」になり、

観察する「目」を持ち、犬の気持ちを聞く「心」を持って、初めて通じ合えるのです。

犬と初めて暮らす人は、これらのことがわかるまで何年もかかるでしょう。

犬を何代も飼っている人でさえ、一生わからないままの人もいます。

リーダーには、なろうとしてなれるものではありません。

いくらあなたが愛犬に(部下に)「今日から俺がお前のリーダーだぞ!」と威張って見せても、

あなたがリーダーにふさわしいかどうかは、犬が(部下が)決めることなのです。

リーダーには犬側から見たリーダー像と、人間側から見たリーダー像の2つがあります。

「犬側」から見た理想のリーダーは、きちんとコミュニケーションがとれる人だと思います。

犬は不安になったり、パニックになったり、興奮したりした時に

自分をコントロールできなくなります。そんな時に、飼い主がきちんとコミュニケーションをとり、

愛犬を落ち着かせることが出来てこそ、しつけの意味があるのだと思います。

そんな苦手なシチュエーションの時に、何をすべきかをきちんと指示してくれて、

コミュニケーションが取れる飼い主を、犬は信頼するのではないでしょうか?

上司と部下も、先生と生徒も、親と子も、そして、夫婦もコミュニケーションが取れてこそ、

そこに尊敬や信頼が生まれるのではないでしょうか。

「人間側」から見たリーダーにふさわしい人とは、「全責任を負える人」だと思います。

全責任とは、「毎日の散歩」「身体のケア」「健康管理」「知識」「しつけ」「環境」など、

すべてのことに対してです。

大事なことは、「犬に厳しくするのではなく、自分に厳しくなること」だと思います。

愛犬に理想や完璧を求めるなら、自分がそうであるかどうかを自問して下さい。

もし、完璧な飼い主にはなれそうにないと思ったら、犬にも完璧を求めないだけの話です。

イヌとヒトは、文化も習慣も、そして、コミュニケーションの手段も違います。

犬のしつけとは、そんなヒトとイヌが一緒に暮らすわけですから、

犬と通じ合うために、コミュニケーションの取り方を、お互いが学ぶことではないでしょうか。

いまだに犬のしつけは、この「お互いが学ぶ」という部分が抜けていると思います。

■あなたは愛犬から信頼されるリーダーだと思いますか □思う □思わない □わからない

という質問が、問題行動カウンセリングの項目にあるのですが、

僕の答えは、☑わからない にチェックがつきます。

こればっかりは、大治郎に聞いても困った顔をするだけで、答えてくれないのでわかりません。

糸山>今日も楽しかった?

だいじろう>はい!

(DOG SCHOOL Visse)

2014年3月 2日 15:13

褒めてしつけるということ

最近お客様で、『褒めてしつけるという事は、絶対に叱ってはいけない事だと思っていました。』

という方が多いので、久しぶりのコラムで今日はこの辺に触れてみたいと思います。

まずほとんどの仔犬は叱る必要はありませんし、強く叱ってはいけません。

相手は、脳みそがまだ固まっていない「怪獣」みたいなものですから。

とにかく褒めておけばOKです。

ただ、序列意識が強いオス犬の甘噛みは、しっかりと叱った方がよい場合があります。

よくしつけの本に「無視」すればよいと書いてありますが、解決にはなりません。

また、強く叱りすぎることで警戒心や攻撃性を高め、飼い主との信頼関係が崩れると書かれていますが、

これには犬の性質が大きく左右します。へこたれない犬もいれば、萎縮してしまう犬もいます。

でもちょっとしたことで、四六時中叱ってばかりの飼い主と、

して欲しくない事をただ叱るだけの飼い主は、なかなか信頼関係は築けないと思います。

僕が思うにいまだにしつけと訓練、トレーニングが混同されていると思います。

たしかに何か特別な犬にしたい場合は、特にモチベーションを大切にします。

(アジリティドッグ、ダンスドッグ、作業犬など)

犬に何か新しいことを覚えさせたい時には、犬の希求性が大切なのです。

トレーニングをする時に、出来ないからといって叱ると、モチベーションが下がり、

覚えることを拒絶してしまいます。

しかし、親にきちんと叱られることに愛情を感じ、叱ってくれる親にすがろうとすることが、

ある哺乳類動物の研究で認められています。

『しつけ』は、犬も人間の子供も道を踏み外さないように、

「やってもよい事」と「やってはいけない事」を教えることだと思います。

ですので、犬も人間の子供も何かいけないことをした時に、

親が愛情を持って本気で叱ることが大切だと思います。褒める事も叱る事も「同義語」なのです。

褒めるにしても叱るにしても、その言葉に「情熱」と「愛情」がなくては犬に伝わりません。

しかし、『反省』と『後悔』ができない犬の場合、ただ叱るだけでは、

犬は悪い行動をどう改めればよいかはわかりません。ここが人間の子供と違う所です。

『トレーニング』はマテが5分できるとか、オイデができるとか、僕が皆さんに※テニスを教えるようなものです。

なので絶対に叱りません。上手くできないからといって、叱られたくないですよね。

トレーニングでは、できたことを褒めるだけです。この辺は犬もテニスも同じです。

※元テニスコーチ、元全日本ダブルスランキングプレーヤー

でも間違えた時にはちゃんと修正し、正解に導いて褒めて終わります。

ここで、正解(望むこと)=グッド、間違い(望まないこと)=ノーを教えていくのです。

この時の「ノー」は、叱る「ノー!」ではなく、「違うよ」というニュアンスの「ノー」です。

『訓練』は、警察犬や盲導犬、麻薬探知犬など人間の仕事や生活に役立たせるために行うものです。

特に警察犬の訓練は、限られた時間の中で集中力と緊張感を求められるので、

指示の出し方は「座れ!」「待て!」と厳しく命令調です。(家庭犬でも命令調で言っている人は多いです。)

訓練には集中力と緊張感が必要ですが、家庭犬のしつけに必要なことは「リラックス」です。

犬のしつけは、飼い主が愛犬に何を求めるのか、そして、飼い主のライフスタイルで大きく変わってきます。

100の家庭があれば、100通りの暮らし方があるのですから。

僕が家庭犬のしつけで基本にしていることは、飼い主が望む事と望まない事を、

きちんと理解できるようになることです。スワレやフセがきちんとできる子がお利口な犬の基準ではありません。

※注 トレーニングも訓練も同じ意味ですが、犬のしつけにおいて整理しています。

大治郎と猫の太郎と杏です。この時期になると僕の布団に入って来ます。僕の姿は見えませんが、

僕の股の間で猫達は寝ています。そういえば何かの本に、犬と一緒に寝てはいけないなんて書いてあったなー。

(DOG SCHOOL Visse)

2014年2月 2日 11:59

断尾は必要?

今朝、いつも散歩に行く臨海公園で会ったコーギーです。

今朝、いつも散歩に行く臨海公園で会ったコーギーです。本来であれば、こんな立派な尻尾がついています。

動物愛護精神の強い欧米では、ここ10数年の間に断尾・断耳を禁止する法律が北欧を中心に広がり、現在では多くの国々がこの法律を採用しています。

日本にも「動物の愛護及び管理に関する法律」、いわゆる「動管法」というものがあり、この中に基本原則として、

「第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」と書かれてあります。

この文面を見る限り、断耳や断尾などの行為は、十分この法律に反するものではないかと思います。いつの日か日本でも断耳や断尾がはっきりと法律で禁止されることを願わずにはいられません。

*******************************************************************************************

(DOG SCHOOL Visse)

2013年4月13日 10:53

コントロールポジション

お行儀よく座って飼い主さんを見上げている、ちくわちゃん。6ヶ月になるチワワです。とくにスワレと指示を出している訳ではなく、彼女自身が自発的に座っているのです。

お行儀よく座って飼い主さんを見上げている、ちくわちゃん。6ヶ月になるチワワです。とくにスワレと指示を出している訳ではなく、彼女自身が自発的に座っているのです。

よく見ると、足でリードを踏んでいるのがわかると思います。これを「コントロールポジション」と呼んでいます。やり方はいたって簡単、首から30センチくらいの所を足で踏むだけです。これが習慣になるとリードを踏むだけで、犬は自発的に座るか伏せるかして、とてもお行儀よくなります。

13年犬の仕事をやっていますが、こんなに簡単で便利なことがなかなか広まっていきません。ヴィッセに犬の相談に来られると、皆さん椅子に座るなり必ず「スワレ、待て」と指示を出します。ところが、その数秒後に犬はもう立ってしまっています。

指示を出されても犬が勝手に動いて良いのであれば、その指示はほとんど意味がないと思うのですが・・・。なので、いちいち指示をしなくても犬が勝手に座るようになる、この「コントロールポジション」が、ヴィッセのしつけの基本になっています。

ちなみに「待て」には種類があって、

①一時待機の待て ②休止の待て ③緊急の待て の3種類があります。

大抵の飼い主の方が教えているのは、①の一時待機の待てです。というか、②と③を知っている方はほとんどいないと思います。

②は、伏せた状態で、リラックスして長い時間落ち着いて待つことができる「待て」です。

③は、お散歩で万が一、リードや首輪が外れた時に動きを一瞬で止めることができる「待て」です。ヴィッセではこの待てを一番重要に考えています。なぜなら、命を救えるからです。

ちなみにヴィッセでは「ご飯の待て」は絶対に教えません。もし生徒さんでやっている方がいたら、必ずやめてもらっています。理由は、犬が庭で鎖につながれ、家畜として飼われていた昭和のしつけの名残りで何の意味もないからです。

*************************************************************************************************

(DOG SCHOOL Visse)

2013年3月 5日 09:22

アニマルコミュニケーションのお話。

今日は、僕が講師を行っているアニマルコミュニケーションカレッジで、スタッフをしている近藤さんの愛犬「りく」くん(11ヶ月、ポメラニアン)のお話をご紹介します。とても不思議な話ですよ!?。

「犬に対して何をしてるんだ、この人...。」ほとんどの人が、そう思うでしょうね(笑)。普通の人なら、頭がおかしいと思うはずです。当然、パートナー(りくのママ)にも言われましたよ。「犬は、文字を読めないよ?」と。極めて、正論です(笑)。

さて、貼り紙をした結果ですが、それ以降、一切マーキングをしなくなりました。室内でりくを放置後、今までマーキングをしていた各ポイントをチェックするも、問題なし。偶然のように"段々、収まった"とかですら無く、『貼り紙をした直後から、ピタッと収まった』のです。

(DOG SCHOOL Visse)

2013年2月21日 09:33

ただ今、お泊り中! アイコちゃん。2才 ラブラドール・レトリーバー

年末年始にかけてお泊り中のアイコちゃん、2才です。アイコは、2ヶ月齢の時からレッスンを始めました。飼い主さんは中国の方ですが、僕のレッスンに対する考え方をとても気に入ってくれ、2年間もレッスンを受けてくれました。

年末年始にかけてお泊り中のアイコちゃん、2才です。アイコは、2ヶ月齢の時からレッスンを始めました。飼い主さんは中国の方ですが、僕のレッスンに対する考え方をとても気に入ってくれ、2年間もレッスンを受けてくれました。僕が住んでいる中区は外国人の居住者が多く、これまでにもドイツ人の方や、アメリカ人、イギリス人の方のレッスンをしてきました。

これらの外国の方に共通していることは、全員1年以上レッスンを受けられたことです。彼らは犬のしつけを「教育」と捉えています。そして、その教...育には時間がかかるということを理解してくれているのです。

H.Pの検索エンジン対策上、「しつけ」という言葉を使用していますが、僕が犬に行っていることは、「教育」なのです。ちなみに、僕の師匠の盲導犬訓練士、多和田 悟さんは、「ドッグエデュケーション」と呼んでいます。

画像は、今朝のお散歩でボールで遊んでいる時のものです。僕は、犬の一生は毎日が夏休みだと思っています。毎日遊んで走って楽しく暮らせれば、問題行動なんか起きません。

短い犬の人生、その人生を光輝く人生にしてあげたいですね!

(DOG SCHOOL Visse)

2012年12月26日 10:29

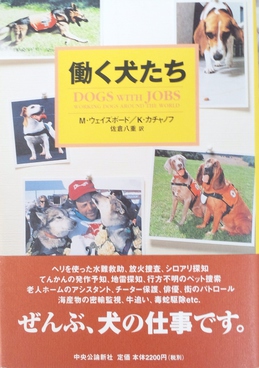

Visse お薦めの書籍 Vol.5 「働く犬たち」

水難救助犬。放火捜査犬。シロアリ探知犬。てんかんの発作予知犬。ペット捜査犬。俳優犬。毒蛇駆除犬。癌予知犬。放火捜査犬。老人ホームのアシスタント犬。アワビの密輸監視犬。etc.

他にも様々な仕事を手伝っていますが、ぜんぶ、犬の仕事です。この本を読んで、改めて犬の学習能力の高さに感動しました。犬だけに、嗅覚を利用した仕事が断然多いですね。

最も、当の犬たちに仕事をしているという意識はありません。麻薬探知犬であれば、麻薬探しゲーム。災害救助犬であれば、人探しゲームを行っているというところでしょうか。

この本に紹介されている犬たちの生き生きとした表情を見ると、犬は本当に人の役に立つことが、何よりの喜びなのだと思います。

********************************************************************************

(DOG SCHOOL Visse)

2012年2月12日 12:33

Visse お薦めの書籍 Vol.4 「グレイがまってるから」

初版は1996年で、今から10年前に読んだ本です。

初版は1996年で、今から10年前に読んだ本です。ほのぼのとした文体と絵がとても好きです。

当時、訓練士の方による家庭犬のしつけが当たり前だった頃の

本なので、「脚側行進」「物品持来」などの訓練用語が出てきます。

そして、10年後、犬の訓練をまったくしなくなった代わりに、

飼い主の訓練に力を入れている僕ですが、

僕のしつけの原点がここにあるので、

たまに読み返しては、昔を懐かしんでいます。

紹介している本は、初版当時のもので今は装丁が変わっています。

最後は涙なしでは読めませんので、涙もろい方はご注意を!

*******************************************************************************

(DOG SCHOOL Visse)

2011年12月 1日 15:43

Visse お薦めの書籍 Vol.3 「Dr.高江州のアニマルコミュニケーション」

獣医師として30年以上にわたる臨床経験の中で、動物たちへの深い愛情から彼らの心の声を理解するようになり、獣医という経験を活かした、他に類を見ない高江州先生のアニマルコミュニケーション能力は、多くの動物達の問題行動を癒し、人と動物たちの懸け橋となっています。

獣医師として30年以上にわたる臨床経験の中で、動物たちへの深い愛情から彼らの心の声を理解するようになり、獣医という経験を活かした、他に類を見ない高江州先生のアニマルコミュニケーション能力は、多くの動物達の問題行動を癒し、人と動物たちの懸け橋となっています。僕はこの本を読んで、犬達の動物の飼い主を信じる一途な想いと愛情が心に沁み、犬という動物が切なくてせつなくて仕方ありません。

そして、この本から学んだことは、「どんなに頑張っても、動物たちの飼い主に向けるひたむきな愛情には勝てない」ということです。

私達は、犬に自分の思いを一方的に伝えることはあっても、どれだけ犬の気持ちを理解しようとし、耳を傾けようとしているでしょうか?

~著者の本文より~

「話せばわかる。どんな動物も誠意をもって耳を傾け、そして思いを伝えるなら、必ず彼らはそれを理解する」 これが私の30年以上に渡るアニマルコミュニケーションの中で見出した最も大切な原則です。

人間側の動物に対する無理解、勝手な思い込み、暴力的な行為は、いたるところで見られます。しかし、彼らがどれほど飼い主を思っているのか、ぜひともわかってほしいと思っています。

*******************************************************************************

(DOG SCHOOL Visse)

2011年11月26日 11:14

<<前のページへ|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|次のページへ>>

« ただいまお勉強中! | メインページ | アーカイブ | ご案内 »